岩櫃山・観音山 [上信越]

2019/04/29(月・祝)

■第406回 : 岩櫃山(802m)・観音山(530m)

今回の行先は群馬県東吾妻町の岩櫃山です。標高800mそこそこの低山ながら、上部には険しい岩稜が連なり、登山道も一部がその中を縫うように通されていて、スリリングな山登りができそうなのが楽しみでした。

山の南面には高さ約200mもの断崖絶壁が切り立っていて、中国の南画をも思わせるその荒々しい山容が、2016年のNHK大河ドラマ「真田丸」のオープニング映像に登場していたのをご記憶の方も多いのではと思います。

そのことで一躍有名になったこの山も、放送から2年が経過、人出も落ち着いた頃合とみて出掛けてきました。

| 累積標高差(登り):612m / 距離:7.2km / 歩行時間:3時間0分 (休憩除く) 標準タイムは不明(登山地図の収録範囲外) |

(往路)

古淵 05:36-05:58 八王子 06:08-06:54 高麗川

高麗川 06:58-08:27 高崎 08:53-09:56 郷原

(登山行程)

郷原駅 10:00

密岩通り登山口 10:25

岩櫃山 11:15-11:25

岩櫃城本丸址 11:55-12:00

平沢登山口 12:10

不動堂 12:30

観音山 12:45-13:00

不動堂 13:10

群馬原町駅 13:30

(復路)

群馬原町 13:46-14:36 新前橋 14:40-14:50 高崎

高崎 15:36-17:20 赤羽 17:26-17:41 新宿

新宿 17:57-18:28 町田 18:48-18:51 古淵

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

JR吾妻線を郷原駅で下車すると、同じ電車から降りたのは、私のほかには観光客風の男性1人だけでした。駅のすぐ北側には、岩櫃山の独特の山容が迫っています。

駅から10分ほど車道を歩いたところに登山者用の駐車場があって、そこが古谷登山口となっていました。

停められていた車は3台だけで、ちょっと安心。これから向かう、細くて険しい登山道では、人が多いと渋滞やすれ違い待ちが頻発して、思うようなペースで歩けない心配があったのですが、この台数なら大丈夫でしょう。

岩櫃山には5本の登山道があって、難易度はそれぞれで異なりますが、せっかく遠出してこの山を登りに来たのだから、その険しさを存分に体感しようと、登りのコースには最も急峻で中・上級者向けとされる「密岩通り」を選びました。ここがその登山口です。

登山口から山頂までの標高差は約250mほどしかなく、その数字だけで考えると楽に登れそうな気になりますが、実はその間の水平距離が700mくらいしかないので、勾配は平均で約35%にもなるのでした。

急斜面を登り切り、尾根に上がった所が六合目です(ちなみに郷原駅が一合目、古谷登山口が二合目で、登山道が始まる密岩通り登山口が三合目でした)。ここはこのコースでは貴重な平坦地で、ホッとできる場所でした。

以降はクサリ場の連続となりますが、クサリで登る岩場には手掛かり足掛かりとなる凹凸が豊富で、傾斜も極端に急にはなりません(垂直に近い岩壁になると、大抵はハシゴが設置されていました)。整備状況も良かったので、「天狗のかけ橋」を除けば大きな危険を感じることはなく、スリルを味わう程度の感覚で歩けています。

岩櫃山の頂上に到着しました。標識が立っている小さな岩頭が最高点です。頂上の全体写真は撮り忘れましたが、今立っているあたりが狭いながら平坦地になっていて、10人くらいまでなら居合わせても大丈夫そう。

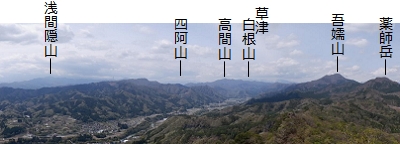

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真にマウスを乗せると、山名ガイドを表示します。

東隣の岩塔から頂上を振り返りました。見えているクサリとハシゴを登り、先程まで私が立っていた場所です。

東に延びる尾根を中腹まで下ってくると、岩櫃城本丸址に出ます。往時の建物は何も残されておらず、建物の土台らしい形跡や竪堀などの地形が遺構として見られるのみですが、すぐ下の駐車場から遊歩道を15分も登れば着く場所ですし、真田氏ゆかりの地ということもあってか、多くの観光客の姿がありました。

本丸址を過ぎれば、あとは穏やかな遊歩道を下るだけ。この道なら軽装の観光客でも問題なく歩けるでしょう。

車道をしばらく歩いたところに、観音山への近道があります。なぜか最近の案内図には書かれていない道なのですが、入口にはきちんとした道標が立っていたので、特に不安を感じることもなくその道に入りました。

その後も続く滑り台のような坂道を慎重に下って、不動滝まで来ればひと安心でした。

観音山への登山道は、不動堂の脇から始まっていました。

観音山の頂上に到着です。登山口からの標高差がほんの100mほどしかなく、登っていた時間も15分という短さでした。この山にも、かつて柳沢城という山城があって、岩櫃城の支城だったと考えられているようです。

観音山からは、下るのもあっという間。10分もかからずに登山口に戻ってしまって、あっけなかったです。

タグ:上信越

独鈷山 [上信越]

2019/04/20(土)

■第405回 : 独鈷山(1266m)

この日は信州・筑摩山地の独鈷山へ出掛けてきました。標高はさほど高くないながらも、独立峰で360度の展望が楽しめて、立地的に北アルプスをはじめとした名だたる高山をぐるりと見渡せる眺めが圧巻の山です。

さらに登山口の「千本桜の里」では桜も満開、3週連続で大展望+お花見の両方を満喫する山行となりました。

| 累積標高差(登り):734m / 距離:7.0km / 歩行時間:2時間55分 (休憩除く) 標準タイムは不明(登山地図の収録範囲外) |

(往路)

古淵 04:45-04:54 長津田 05:04-05:34 渋谷

渋谷 05:43-06:08 東京 06:28-07:53 上田

上田駅前 08:42-09:41 宮沢(霊泉寺入口)

(登山行程)

宮沢(霊泉寺入口)バス停 09:45

千本桜の里 09:55

独鈷山 11:15- 11:35

西前山コース登山口 12:25

前山寺 12:55-13:10

前山寺バス停 13:15

(復路)

前山寺 13:45-13:54 塩田町 14:03-14:23 上田

上田 15:12-16:14 大宮 16:27-16:59 新宿

新宿 17:09-17:45 相模大野 18:05-18:20 南警察署前

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

上田駅で北陸新幹線から路線バスに乗り換えます。駅前には真田幸村の銅像が立ち、駅ビルや路線バスの車体には六文銭のデザインがあしらわれるなど、真田色が強く演出されていました。

※下の写真にマウスを乗せると、独鈷山の位置を示します。

宮沢バス停から少し戻るように歩くと、すぐに登山口を示す大きな標柱と、千本桜の里への案内がありました。

千本桜は満開で、ちょうど咲き揃った直後くらいの頃合に当たったようです。

千本桜の里のエリアが終わると、すぐ先に動物除けの柵があるので、扉部分を開閉して通り抜けます。

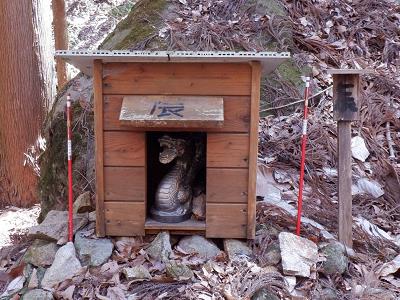

「申」の小祠を過ぎると、途端に勾配が急になりました。元々が沢沿いの斜面にへばりつくような細い道なので、急坂になると即、足元に注意を払う必要が出てきます。

「戌」の小祠を過ぎると、空が近く感じられるようになって、ほどなく分岐点に着きました。

結局、登山道では全く人を見掛けることなく、独鈷山の頂上に到着しました。ここに写っているのがほぼ全てという手狭な場所ですが、先客も2人組の女性ハイカーだけだったので、窮屈な思いはせずにすんでいます。

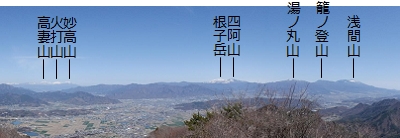

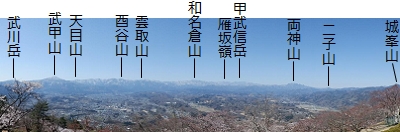

その雄大な展望を、南側から時計回りに紹介します。南側には八ヶ岳や美ヶ原などが見えていました。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真にマウスを乗せると、山名ガイドを表示します。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真にマウスを乗せると、山名ガイドを表示します。

※下の写真にマウスを乗せると、山名ガイドを表示します。

頂上直下の分岐点まで引き返したら、西前山コースへと入ります。

こちらのコースでも、下る途中ですれ違ったハイカーは1人だけでした。最後に動物除けの柵を通過すると、間もなく集落の家々が見えてきます。

前山寺に向けて少し進むと、「あじさい小道」なるものがあったので、車道を歩くよりはと入ってみました。

登山口からゆっくりと30分ほどかけて、前山寺まで歩いてきました。

前山寺の入口にある冠木門を、くぐって出てから振り返りました。

この日は独鈷山でも前山寺でもあまり人を見ませんでしたし、このあと上田駅から乗った新幹線もガラガラで、なぜこんなに人出が少なかったのか不思議です(混雑を嫌う私にとっては極めて好都合だったのですが)。来週末から10連休なので、そこで出掛ける予定の人たちが2週連続の外出を避けたとか、そんなところでしょうか?

タグ:上信越

美の山(簑山) [奥武蔵・秩父]

2019/04/13(土)

■第404回 : 美の山(簑山)(586m)

この日は先週に続いて満開の桜を楽しみに、秩父に出掛けてきました。

3日前の水曜日(4/10)に山間部などで雪が降り、標高の高いところでは週末まで積雪が残りそうだったので、その影響を避けるべく、早々に雪が消えたであろう低山を行先に選んで、お花見と絡めた計画にしたのです。

先週は別の場所で個々に楽しんだ展望とお花見を、この日は山の上で一緒に楽しむことができました。

| 累積標高差(登り):560m / 距離:8.3km / 歩行時間:2時間25分 (休憩除く) (参考) 同コースの標準時間:3時間20分 |

(往路)

古淵 05:27-05:49 八王子 05:51-06:25 東飯能

東飯能 06:36-07:19 西武秩父 07:30-07:57 高原牧場入口

(登山行程)

高原牧場入口バス停 08:00

二十三夜寺 08:15-08:25

美の山(簑山) 09:35-10:05

道の駅 みなの 11:00-11:35

親鼻駅 11:40

(復路)

親鼻 11:57-12:15 御花畑-西武秩父 12:38-13:29 東飯能

東飯能 13:36-14:12 八王子 14:20-14:43 古淵

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

西武秩父駅に着いたら、上空には抜けるような青空が広がっていました。皆野駅行きのバスに乗り換えると、乗客は私を合わせて4名だけで、車内は少々寂しい状況。目的地に着くまで、人の乗り降りも全くなかったです。

バス停のすぐ先の交差点を「関東ふれあいの道」の道標に従って左折します。もうひとりの男性は右折方向に進んだので、きっと大霧山に向かわれたのでしょう。

ほどなく二十三夜寺の前に出ると、参道では桜が満開でした。なお、単にこの寺を目指すだけなら、降りるバス停をもう1つ先の「三夜前」にすると、より早く着くことができます。その場合は車道歩きばかりになりますが、「高原牧場入口」バス停からの「関東ふれあいの道」も半分は車道だった上に、山道の区間も歩いていてさほど気持ちの良い道ではなかったですし、なりより余計な登り下りをしなくてすむことでしょう。

美の山へ続く山道は、本堂の左手にある薬師堂の裏から始まりました。

しばらく進むと、またしても車道に出ました。このあたりは小さな集落になっていて、地形図に「美ノ山」という地名が書かれているあたりのようです。

その道はかなり良く歩かれているのか、終始ゆったりとした道幅で続いていきます。

第2駐車場から上は、美の山の頂上部を占めている広大な美の山公園内になるようです。

美の山頂上部の広場に着きました。ここまでに見てきた桜並木がきれいに咲き揃っていたのに対して、頂上部の桜はいくつかの異なる品種からなっていてそれぞれ見頃の時期が違うからか、見事という程ではなかったです。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

美の山の最高点は、広場よりももう少し奥にあるので、続いてそちらに向かいます。

※下の写真は縮小版で、大きな写真(文字入れなし)は こちら です。

美の山の山頂を後にして、下山も「関東ふれあいの道」の道標に従って親鼻駅へと向かいます。今回は、「関東ふれあいの道」の埼玉県内のコース「(6) 花の美の山公園を訪ねるみち」をほぼそのまま採用して歩きました。

登山道は概ね緩やかな傾斜で歩きやすかったです。

国道に出たら、近くに親鼻駅が見えてきて、電車もすぐに来るタイミングですが、お腹が空いていたので‥‥。

昼食をすませたら親鼻駅へ。踏切を挟んで両側に、上下線のホームがそれぞれ別にある、少し変わった駅です。

タグ:奥武蔵・秩父