明神ヶ岳 [箱根]

2015/12/27(日)

■第315回 : 明神ヶ岳(1169m)

この日の行先は、箱根外輪山の明神ヶ岳です。

今回で4度目の登頂となりますが、登り下りともに登山地図に載っていないコースを選んだので(だから歩くのはどちらも初めて)、大いに新鮮味が感じられる山行となりました。

登りに選んだのは、かつては登山道だったようですが現在はすっかり廃れていて、整備不良の箇所やヤブ漕ぎの箇所をしばしば通過していく、山歩きに慣れた人向けのコース。ですから全く人気(ひとけ)がありません。

もう一方の下りも、一応道標が最低限の案内をしていたので、登山道として現役のようではありましたが、あまり一般的なコースではないためか見掛けたハイカーは1人だけです。

稜線上に出て一般登山道を歩いている間だけは、さすがに次々とハイカーに出会っていますが、大半の時間を過ごした登り下りの道では、とても静かな山歩きを楽しめました。

| 累積標高差(登り):755m / 距離:10.0km / 歩行時間:3時間15分 (休憩除く) 標準タイムは不明(登山地図の収録範囲外) |

(往路)

北ひろば前 06:42-06:54 町田 06:55-07:48 小田原

小田原 08:10-08:44 宮城野

(登山行程)

宮城野バス停 08:45

旧登山口 09:15

稜線分岐点 10:10

明神ヶ岳 10:45-10:55

林道横断点 11:40-11:45

最乗寺奥の院 12:05-12:15

最乗寺 12:20-12:30

道了尊バス停 12:35

(復路)

道了尊 12:40-12:50 大雄山駅/関本 13:00-13:21 新松田

新松田 13:23-14:03 相模大野 14:25-14:40 市営斎場入口

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

小田原駅からバスに乗って、宮城野で下車します。箱根登山鉄道の終点・強羅駅からも歩ける距離で、そうしたほうが安上がりなのですが、歩き始める時間に30分以上の差が出るので、先着できるバスのほうを選びました。

※下の写真にマウスを乗せると、現在地や経路などを示します。

かつてはここに登山口を示す道標が立っていたらしいのですが、撤去されたのか見当たりませんでした。

登り坂で身体も温まっていたからと、ここで脱いだジャケットは、下山するまでもう出番がありませんでした。

山道に入ります。どれだけ歩かれている道なのかが全く不明なのを不安に感じていたところ、意外にも刈り払いされていて明瞭だった入口付近の様子を見て、少しホッとしていたのですが‥‥。

地面には踏み跡が明瞭に付けられていて、道の続きを見失うことはなく、今でもそこそこ歩かれている様子なのは心強いのですが、最初からこんな調子では先が思いやられます。

とはいえ所々で路面が荒れていて、通過に注意を要する箇所がありますし、そうでなくても決して歩きやすい道ではありません。途中には全く道案内もありませんから、山歩きに慣れた人向きだと思います。

不意に前方を塞ぐロープが現れて、通行止めかと一瞬焦りましたが、林道工事に伴う迂回路への誘導でした。

なお、この案内図では、現在歩いている道が「登山道」と表記されていたので、今でも一応は、登山者が歩く道として認知されている模様です。

その先でいきなり激ヤブに突入すると、凄い密度の笹で道の続きが定かではなくなり、繁茂した笹に押し返されることもしばしばで、思うように前に進めません。もう廃道と呼ぶほうが良い位のトンデモナイ有様でした。

ところが、5分ほど続いた激ヤブとの格闘は、右下から急に現れた明瞭な道であっけなく終わりを告げました。

もしやと思ってその道を下ってみたら、すぐに難なく先程の林道に下りられるではありませんか。しかも、下る人にはこちらの経路がちゃんと案内されているのです。なぜ、登る人への案内だけ不親切だったのでしょうか。

登りの場合、林道に出合ったところで、案内に従って正面に見えている木段を登ってはいけません。林道を少し右手の方向に進んで、やがて左手に現れるこのスロープを登るのが正解。ここは道案内の改善を望みたいです。

そして再び笹ヤブが濃くなって、その中を漕ぐようにして行くと、間もなく‥‥。

尾根上を通っているのは箱根外輪山の縦走路。ここからは一転して、整備された歩きやすい道に変わります。

そして、ここまで全く登山者を見ずに来ましたが、この先では次々に登山者とすれ違うことになりました。

ただ、冷え込みが厳しく風も強く吹いて寒いという予報に、霜柱が固く凍り付いたままの状況を期待していたのでしたが、実際にはこの暖かさに随所で融けていて、ぬかるんで歩きにくい箇所も少なくなかったです。

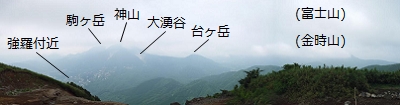

金時山(中央やや左寄りの丸いこんもりとした頂上)の右上に見えるはずの富士山も、この通り雲の中で、辛うじて右側の裾野が少し見えているだけでした。

明神ヶ岳に到着しました。地面は霜融けによるぬかるみでグジョグジョになっていて、歩く場所を選びます。

ここまで多くの登山者とすれ違ってきたので、てっきり頂上も賑わっているかと思いきや、意外にも先客は単独行の若い男性1人だけ。少しお話ししたのち、彼が先発してしまうと、しばらく頂上は独占となりました。

この写真の方向に見えているのは、箱根最高峰の神山と駒ヶ岳なのですが、頂上部に雲がかかってスッキリしない眺めです。でも中腹までは良く見えていたので、噴火警戒レベルが1に引き下げられたものの、現在もなお立入規制が続く大涌谷付近で、活発に噴気が上がっている様子が良く分かりました。

※下の写真は縮小版で、大きな写真は こちら です。

そうして10分ほど経った頃、南北両方からそれぞれ登山者が現れて、独占状態は解除されます。元々見飽きないような展望に恵まれていた訳でもなく、それを潮時に、身体が冷えないうちにと下山を始めることにしました。

先程の分岐点に戻る間も、景色が開けるたび富士山の方向を窺いますが、雲が晴れる気配はありませんでした。

ここから分かれるのは、一応ちゃんとした道標が示しているコースなので、一般登山道だと言えると思うのですが、なぜか「山と高原地図」にはずっと載っていない道なのです(上部はグレーの破線すら書かれていない)。

今以上に洗掘が進んでしまうと斜面崩壊すら招きかねないため、登山者の通行を抑止するために、敢えて登山地図への掲載が見送られているのではないかと推測していますが、本当のところはどうなのでしょうか。

最乗寺奥の院に到着しました。最乗寺の本堂があるエリアからは、まだ100mほど高い場所になりますが、ここまで訪れてくる観光客の姿も少なくないため、あたりはすっかり観光地的な雰囲気に変わっています。

観光客の皆さんは一様に息を切らして登って来ていましたが、これは登山者にとってもきついでしょうね。

ここからバスを2本乗り継いで、小田急線の新松田駅に向かっています。

タグ:箱根

明神ヶ岳・明星ヶ岳・塔ノ峰 [箱根]

2014/06/21(土)

■第287回 : 明神ヶ岳(1169m)・明星ヶ岳(923m)・塔ノ峰(586m)

今週は遠出を目論んでいたのですが、こんな時期なので、どうも全国的に天気がパッとしないようでした。

そんな中で、神奈川県内ならば天気が持ちそうでしたし、丹沢と違って箱根エリアは前日までの雷雨にもほとんど降られておらず、登山道の状況も良くて快適に歩けそうなので、行先を箱根の山に変更しています。

今年は軽めの山行が多くて、少々身体が鈍っている感覚がありました。夏山へ向けて、そろそろ標高差・距離ともに充実したコースを歩いておきたいところで、箱根外輪山の縦走コースがちょうど打って付けだったのです。

明神ヶ岳から塔ノ峰への縦走路は、登山1年目の2006年に歩いていて、縦走部分のコースはその時と同じです。

その代わり、明神ヶ岳への登りと、塔ノ峰からの下りには、いずれも今回初めて歩くコースを選んでみました。

| 累積標高差(登り):1412m / 距離:21.0km / 歩行時間:5時間45分 (休憩除く) (参考) 同コースの標準時間:7時間25分 |

(往路)

古淵 05:37-05:40 町田 05:48-05:50 相模大野

相模大野 05:54-06:10 本厚木 06:11-06:53 小田原

小田原 07:00-07:24 諏訪原上

(登山行程)

諏訪原上バス停 07:25

二宮金次郎腰掛け石 08:15

登山口 08:25-08:30 (二宮金次郎柴刈り路)

見晴台 09:05-09:10

明神ヶ岳 10:20-10:45

明星ヶ岳 11:40-11:50

林道降下点 12:35

塔ノ峰 13:00-13:15

林道ゲート 13:50

風祭駅 14:10

(復路)

風祭 14:15-14:22 小田原 14:25-15:14 相模大野

相模大野 15:45-16:00 市営斎場入口

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

今回、明神ヶ岳へ登るコースには「二宮金次郎柴刈り路」を選びました。

このコースの難点は、登山口までの交通機関がないことです。最も近い塚原駅からだと車道を1時間半は歩くことになりますし、ほぼ標高0mからのスタートになってしまうのも大変です。

そこで、いろいろ検討した結果、小田原駅からバスに乗って、諏訪原上というバス停から歩くことにしました。

そこからならば、車道歩きは1時間ですみますし、標高も150mほどあるので、塚原駅から歩くよりは楽です。

日中は晴れ間もあるという予報だったのに、バスを降りて振り返ると、箱根の山々には雲が纏わり付いていました。でも、初めて登る山でもないですし(明神ヶ岳は今回で3回目)、そもそも近場で済ませることにしたのが、少々天気が悪くても諦めがつくようにと考えてのことなので、空模様はあまり気になりませんでした。

間もなく林道は山裾に取り付いて、森の中を進むようになりました。

しばらくは、こんな景色ばかりを見ながら、小1時間ほど林道を歩き続けます。

“この地に柴刈りに来た金次郎がこの石に腰を掛け休んだと言い伝えられています”(←解説板の説明です)

さらに林道を登り続けます。

ゲートの手前には4~5台が駐車可能なスペースがありますが、停められていた車は1台もありませんでした。

ここまで歩いて来る人もなかなかいないと思われるので、この日はまだ誰もここから登っていないのかも。

樋から流れ落ちている沢水が冷たくて気持ち良く、クールダウンも兼ねて、ここでひと息入れていきました。

「二宮金次郎柴刈り路」は、とても穏やかでいい道でした。

傾斜はずっと緩やかなままですし、段差の大きい箇所や足場の悪い箇所もなくて、特に歩きやすさは満点です。

見通しのきかない森の中を進むばかりで、単調な景色が続くのが玉に瑕ですが、傾斜が緩いおかげで、バス停からのトータルで標高差1000mに及ぶ登りも体力的には楽でしたから、蒸し暑さだけに苦しめられた感じでした。

前の写真の木段が、たぶん「二宮金次郎柴刈り路」で最も急だった場所で、その後は穏やかな道に戻ります。

この日はただでさえ微風しかなかったのですが、こうなるともう全く風が通らず、暑苦しくてたまりません。

ただ、最後まで傾斜がきつくなることはなかったので、足運びはずっと楽なままでした。「山と高原地図」では、このあたりに「急坂」と注記されていますが(しかも2箇所も)、何かの間違いではないかと思います。

稜線に上がると、前方を横切る縦走路が見えてきました。

ここまで全く人に会わずに登ってきましたが、縦走路に出た途端、たびたび人を見掛けるようになります。

明神ヶ岳に到着しました。

登山者に踏み固められて裸地化し、土壌流出も著しかった山頂付近では、先月から環境省による保全工事が行われています。土壌流出を最小限に抑えて、植物が定着できる環境を作るために、最新の工法が導入されたようで、その効果が表れて以前の姿に戻ることを願ってやみません。登山者の側にも、ロープの柵外に出て植生復元エリアを踏み荒らしたりしないよう、節度ある行動でこのような活動を支援することが求められると思います。

明神ヶ岳からは、明星ヶ岳・塔ノ峰への縦走に向かいます。

まずは来た方向に戻って、さきほど登ってきた「二宮金次郎柴刈り路」への分岐を見送って直進します。

しかも火山性の土壌が滑りやすいので、地面が乾燥していない日にはあまり歩きたくない道です。

2009年に金時山から縦走してきた時は、その年に開通したばかりのこの道に入って、和留沢へ下ったのでした。

明星ヶ岳も、明神ヶ岳と同様に、最高点を通り過ぎて少し下った場所に山頂標識がありました。

そこは明神ヶ岳と同じく濃密なササ藪となっていて、容易に人を寄せ付けず、探すこと自体を諦めた感じです。

明星ヶ岳から塔ノ峰へ向かうと、かなり標高を下げたからか、森には鬱蒼とした雰囲気も出てきました。

林道を歩く距離は短くて、10分ほどでまた山道に入ると、塔ノ峰へはひと登りで到着となります。今回の縦走でほぼ最後の登りとなるので、ここまで歩いて来た長い道のりを思い返して、噛みしめながら登りました。

塔ノ峰の山頂です。2006年に来た時は、ただ狭いだけで何もないため、休憩するにも立ったままで過ごすしかなくて、ほとんど素通りしてしまっていました。それが、少し開かれて明るい場所に変わっていたほか、丸太や切り株がベンチ代わりに置かれて、落ち着いて過ごせる場所になっていました。

塔ノ峰には、箱根湯本駅(または塔ノ沢駅)から登り降りするのが一般的ですが、その道は2006年に下っていたので、今回は北東に続く稜線をさらに歩いて、風祭駅を目指します。

塔ノ峰から「水之尾」の道標が示す道に入ると、いきなり藪っぽくなっていて、先行きにやや不安を感じる下り始めでしたが、すぐに明瞭な道に変わってホッとしました。ただ、歩く人が少ない分、整備のされ方もそれなりのようです。この写真のように、道を塞いだままの倒木を何度も乗り越えて行くのが、少々煩わしかったです。

あとは道路を歩くだけですが、「山と高原地図」ではほぼ道なりに進むように書かれていて、それだと少し遠回りになってしまいます。そこで、この地点で鋭角に右に折れて、細い道に入りました(この写真は分岐点を振り返ったもので、右の道を奥から歩いて来て、そのまま手前側に直進せずに、ターンして左の道に入ります)。

タグ:箱根

雪深い箱根・湯坂路、ノートレースで途中敗退 [箱根]

2014/02/22(土)

■第277回 : 城山(743m) (目標の浅間山(802m)に到達できず)

記録的な積雪を記録してから1週間が経過しましたが、山間部の除雪はまだまだ途上にあるようです。

不便な生活を余儀なくされている方々がなお多く残されていて、御岳山のように、集落の生活道路を確保するために行う除雪作業の妨げになるとして、登山が禁止されている山域もあります。

雪崩の危険があるために登山の自粛が求められるケースもあり、実際に登山道での雪崩被害も発生していることから、地域から発信される情報を収集するなどして、登山するにも慎重を期すべき状況が当分は続きそうです。

(これらの状況については、上記リンクの詳細ページで少し詳しく書きましたので、そちらもご参照下さい)

それらを踏まえて、安全に登山できそうな行先を考えますが、高尾山や丹沢では、交通網の復旧が比較的早くから進み、良く歩かれてルートがしっかりしている反面、人が多過ぎてしまいそうです。

そこで、登山電車が全線で運行を再開してから間もない、箱根エリアの湯坂路を行先としてみました。

登り始めはトレースが明瞭で、かつ、踏まれ過ぎてもいないシングルトラックが続く、期待通りの景色が広がっていました。しかも自分以外に登山者が全くなく、快適な雪道を静かに独占できるという、理想的な状況です。

しかし、標高700m付近を過ぎ、積雪が深さを増してくると、明瞭だったトラックも次第に頼りなくなります。

どうやら、前日までの先行者の多くが、雪の深さに阻まれてこのあたりで次々と引き返していたようなのです。

そしてついに、最後までツボ足で格闘していた1人分の足跡も途絶えてしまいます。すると目の前には、全く足跡のない、1週間前に積もったままの雪原が、ただただ広がるばかりとなりました。

ここから先は大変でした。あとは自分がトレースを刻むしかないと前進を続けるものの、なにしろツボ足ですから、1歩ごとに腿まで埋まっては引き抜くという繰り返しです。足の疲労が急激に増していく一方で、遅々としてなかなか先に進めません。なんとか頑張って城山までは登ってみましたが、さらに消耗が進むと下山にも差し支えてしまいそうなので、まだ体力があるうちにと撤退を決断せざるを得ませんでした。

| 累積標高差(登り):646m / 距離:8.7km / 歩行時間:3時間50分 (休憩除く) (参考) 同コースの標準時間:3時間15分 |

(往路)

大沼 06:05-06:15 相模大野 06:24-07:13 小田原

小田原 07:24-07:39 箱根湯本

(登山行程)

箱根湯本駅 07:45

湯坂城跡 08:15

城山 10:00

湯坂城跡 11:15

箱根湯本駅 11:35

(復路)

箱根湯本 11:53-12:09 小田原 12:11-13:04 相模大野

相模大野 13:25-13:40 南警察署前

大きなマップで見る(Googleが運営するFirebaseのサイトに遷移します。※上に埋め込んだマップも同サイト上のものです)

スタートの箱根湯本駅です。まだ朝7時台で観光客の姿はほとんどなく、同じ電車から降りた人の多くは、近くにあるらしいお仕事先に向かっているように見受けられました。

かつては石畳が敷かれていたらしい道も、今ではすっかり荒れていて、少々歩きにくくなっています。

湯坂城跡を過ぎて5分ほどで、ようやくそれなりの積雪が現れました。降雪後のトレースが全くないことが気懸かりでしたが、先行者の足跡がちゃんと刻まれていて、これならば道迷いの心配もなさそうです。

そしてこの時点では、このトレースが頂上まで続いているものと、当然のように思っていました。

ほとんど迷いようのない1本道のため道標も少なくて、登山口以外で見掛けた道標は、結局この1本だけでした。積雪はそろそろ膝近くになっていましたが、この道標はそんなに深く埋まっている感じでもなかったです。

道の中央部がやや窪んで筋のように見えているのは、どうやら降雪直後にスキーか何かで滑った人でもいたらしく、その痕跡のように私には見受けられました。少なくとも、靴などで付けた足跡とは全く異なるものです。

ふいに、目の前から全ての足跡が消え去りました。先行者の中で最後まで頂上を諦めなかった人も、ここで力尽きてしまっていたようです。まさか、先行者のすべてが途中で引き返していたとは夢にも思っていなかったので、一瞬呆然としてしまいました。目の前にあるのは、全く足跡のない、1週間前に積もったままの雪また雪です。ここからは自分がトレースを刻むしかありません。

この城山は地形図の743m標高点で、登山地図でも「城山 743」と明記されていますが、現地にはこの通り山頂を示す物など何もなく(無雪期に来ても何もないので、雪に埋まって見えないわけではない)、達成感には乏しい場所ですが、名前と標高がハッキリしている地点まで来られたことで、気持ちの整理は付けやすかったです。

自分が付けてきた道を引き返しますが、登る時に踏み抜いた跡をそのままたどるのも難しくて、しばらくは、1歩1歩が腿まで埋まりながらの下りとなります。楽なはずの下りにもかかわらず、これが結構骨の折れる作業で、余力が残っている段階で撤退を決めたのは正解だったと思っています。

もしも浅間山に今回初めて登るのでしたら、もう少し登頂にこだわっていたかもしれませんが、すでに2度登っていたこともあって、撤退を受け入れるのに躊躇らしい躊躇は必要ありませんでした。

それを期待して、4人グループの後に続いて再度登り返してみようかな、なんてことも頭には浮かびましたが、その時点までにはかなりの距離を下ってしまっていました。標高だけでなく、テンションも下がっていたので、大人しくそのまま下り続けてきたのですが、果たして、真相はどうだったのでしょうか。

箱根湯本駅に戻ると、すでにお昼近い時間になっていて、さすがに多くの観光客が繰り出していました。

タグ:箱根